真正自动化让企业增值/陈绣茗

由于病毒的施虐,人与人之间的互动已经不如往常一般,企业被鼓励尽可能让员工在家工作避免接触,但居家工作又如何能解决过去人力纸张作业?

许多业者可能考虑架设系统或者购买系统。曾经有一位经营系统程序设计公司的友人告诉我,从去年起向他们公司咨询要系统架设估价的公司数量就比往年提升几倍。

投资系统是否就可以解决营运问题?

答案是错也是对。要看这家企业在导入系统的时候是否有仔细分析利弊,因为导入一套系统绝对不只是金钱的问题。

许多人说大企业有资源,可以花上千万导入“好”系统,而小企业面临资源短缺,因此无法拥有一套系统以致营运上往往还需要靠人力。

笔者就亲身听闻一家工厂花千万购买了一套ERP系统,最终因为面临导入失败而系统一年后仍“睡”在服务器里。业主尝试推动员工使用系统,最终依然失败告终。

从过去听闻或阅读过许多系统导入失败案例,可以整理出,企业在考虑使用系统的时候,往往把系统仅仅看作是IT部门的事。

新瓶装旧酒

它们往往不就是多设立一个资讯科技(IT)部门,或者将这个部门外包给科技总监(CTO),是孤立的、局部的项目,而没有将系统实施作为企业发展的一种战略性举措,以致具体实施时许多做法与企业的发展目标和方向相脱节。

由此引致系统根本没有对企业作业务诊断便匆匆上马,对企业各方面的业务活动都很不了解,企图“以不变应万变”。

系统的设计沿用原有的操作模式,用新瓶装旧酒,至多只是对旧的行为方式的“自动化”(充其量只能说是“数字化”),没有借此机会进行业务流程的优化和再造,从而带动整个组织向现代企业制度靠拢。

落实系统没有综合审视企业在其他方面的能力,如战略规划,组织结构,人力资源等等,规范围IT的问题结果造成新系统“孤军奋战”,无法形成合力,反而互为牵制。

最后一点,导致系统与企业客户对项目成功的理解不一致,认为系统上线就万事大吉,很少考虑到底给企业带来了什么价值。

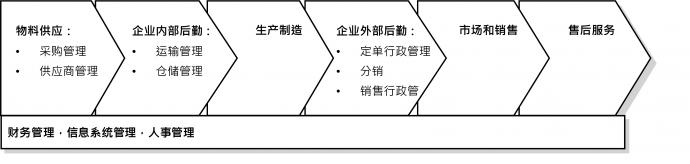

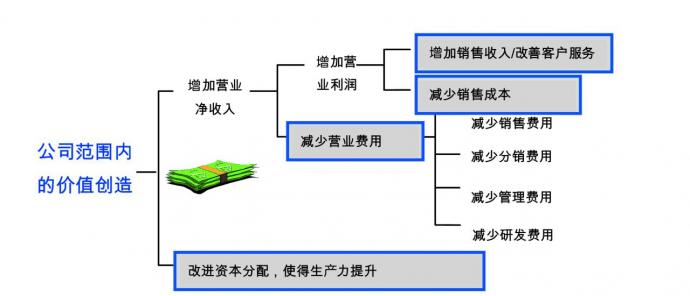

“自动化” 给企业带来的价值估算是从每个业务的价值链的每个环节发展而来。若大家还记得上一期提过的“波特价值链”,企业的价值是产于整体业务。

因此,系统导入后所产生的价值,将是企业改革增加营业净收入,与改进资本分配效率提升两方向,如下。

关税重压 企业求生/南洋社论

马来西亚中华总商会(中总)最新调查显示,面对美国报复性关税的冲击,逾半数本地企业陷入“成本攀升、利润萎缩、市场收缩”的三重困境,更有60.4%的受访者坦言对前景悲观。

数据显示,63.2%的出口型企业有超过两成销售额依赖美国市场,这意味着每当关税上调1个百分点,便可能触发产业链的连锁反应。

当61.3%的企业指出关税涨幅超过10%将危及销售,31.1%承认产品价格竞争力正面临崩解,这场危机已超越单纯贸易摩擦,直击国家经济命脉,构成系统性挑战。

企业利润空间正面临双重挤压:一方面,上游原材料因全球供应链重组持续涨价;另一方面,下游客户要求降价的压力日益增强(46.2%的企业已接到降价要求)。

更棘手的是,传统“成本转嫁”策略在需求萎缩的市场中逐渐失效,迫使91.5%的企业启动应急方案——从削减成本、延缓投资到寻求替代市场。这些短期止血措施虽可暂缓危机,却难掩结构性转型的迫切性。

构建“防御+转型”体系

更值得警惕的是客户结构的脆弱性。长期依赖美国大单的企业,在重新议价时往往处于弱势。

某家具出口商透露:“合作十年的客户突然要求分担40%的关税,否则就会转向墨西哥供应商。”这种商业关系的重构,实则是全球价值链话语权的再分配过程。

面对企业呼声,政府当务之急是构建“防御+转型”的双轨政策体系。中总会长吴逸平提出的“成本减压组合拳”切中要害:暂缓服务税扩大征收范围、外劳税分级等增负政策,本质上是为企业争取战略缓冲期。但单靠防守远远不够,更需具备主动出击的政策创新。

首先,可考虑设立“关税冲击补偿基金”,对受创严重行业实施阶段性增值税返还、出口信用保险补贴。

韩国应对美国钢铝关税时,曾为受影响企业提供高达30%的研发抵免政策,经验值得借鉴。其次,亟需打造“区域供应链枢纽”,借《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)实施契机,通过东盟产能合作园区、跨境数字贸易平台等建设,将被动转移变为主动布局。

在货币政策方面,国家银行需在通胀管控与增长刺激之间精准拿捏。

若贸易战外溢效应持续加剧,适度降息可缓解企业现金流压力,但更需配套定向信贷工具——例如设立200亿令吉规模的“产业升级专项贷款”,对数字化转型与绿色技改项目提供3%利率优惠。

企业3招应对冲击

在政府构筑安全网同时,企业自身也必须启动“韧性进化”。调查显示,成功应对关税冲击的企业,普遍采取三项策略:

(一)价值突围:某医疗器械厂商将关税成本转化为升级契机,通过植入物联网技术使产品溢价提升25%。

(二)市场再造:某塑料制品企业借助阿里国际站大数据,三个月内将中东市场份额从5%提升至18%。

(三)模式创新:某汽车零部件公司采用“马来西亚设计 + 泰国制造 + 墨西哥组装”的三角合作模式,成功绕过关税壁垒。

与此同时,我国可借鉴德国“隐形冠军”的培育经验,设立专项基金支持中小企业“专精特新”发展。

日本经济产业省推行的“全球价值链强化补助金”制度,对重组供应链的企业最高提供50亿日元补助,其模式亦值得参考。

我们认为,当91.5%的企业已启动自救计划时,政策制定者更需展现战略定力与创新魄力。这场危机或许正是倒逼产业升级、重塑竞争优势的历史契机——关键在于能否将防御性调整转化为进攻性布局,在全球化退潮的背景下,为我国经济筑起新的增长点。

毕竟,在这个充满不确定性的时代,最大的风险,不是风浪本身,而是继续用旧航海图寻找新大陆。

相关新闻